Header

Sehr dünne Mondsicheln und das Erdlicht als «Wetterprophet»

Wenn wir kurz nach oder vor Neumond nach unserem Nachbarn im All Ausschau halten, fällt uns besonders gut im Frühjahr und Herbst das Erdlicht auf. Neben der dünnen direkt im Sonnenlicht beschienenen Sichel, ist fahl grau auch der Rest der Mondscheibe zu sehen.

Beitrag: Thomas Baer

Jedenfalls wird er häufig erwähnt, nicht zuletzt wegen seiner im Codex Leicester (ca. 1506 – 1510) veröffentlichten Skizzen. Er beschrieb das Phänomen richtigerweise mit dem auf der Mondnachtseite zurückgeworfenen Licht der Erde. So wie die irdischen Nächte durch den Vollmond erhellt werden, sorgt aus der Perspektive des Mondes die volle Erde für einen ähnlichen Effekt. Und da die Erde vom Mond aus betrachtet fast viermal grösser erscheint als wir den Vollmond sehen, ist die Wirkung entsprechend beeindruckender.

Andere Beobachter vertraten jedoch die Idee, der Mond strahle selbst Licht aus oder glaubten, er sei durchsichtig wie das Wasser und erstrahle im Schein der Sonne.

Das Erdlicht können wir meist bis etwa 5 Tage nach (in abnehmender Intensität), respektive 5 Tage vor Neumond (in zunehmender Intensität) wahrnehmen. Da im Frühling abends die Ekliptik steil zum westnordwestlichen Horizont verläuft, gewinnt der Mond nach Neumond rasch an Höhe. Dies können wir schön am Beispiel Ende April 2025 zeigen. Neumond hatten wir am 27. April. Schon tags darauf stand der Mond um 21:00 Uhr MESZ 13° 23' 50" ostnordöstlich von der Sonne entfernt, etwas mehr als 8° über dem Horizont. Am 29. April hat sich der Winkelabstand bereits auf 27° 35' 55" vergrössert und die Mondsichel stand zur selben Zeit bereits 20½° hoch.

Erste Messungen

Der französische Astronom André-Louis Danjon war der erste, der eine raffinierte Methode zur Messung des Widerscheins. Mit Hilfe eines Prismas, welches das Mondlicht in zwei gleiche Strahlenbündel teilte, konnte er zwei identische Mondbilder erzeugen. Mit einer Lichtblende konnte er das eine Bild so weit dimmen, bis es dieselbe Helligkeit wie das Erdlicht hatte. Durch diese Abblendmethode erhielt Danjon einen quantitativen Wert für die Helligkeit der Erde aus der Optik des Mondes.

Bekannt ist Danjon weiter auch für seine langjährigen Helligkeitsanalysen von totalen Mondfinsternissen, die bekanntlich je nach Geometrie, aber auch durch Verunreinigung der Erdatmosphäre (etwa durch Vulkanausbrüche) unterschiedlich hell oder dunkel, farbintensiv (starke Rötung) oder fahl ausfallen. Nach ihm ist auch die fünfstufige Skala benannt, welche Mondfinsternisse von 0 (sehr dunkel) bis 4 (sehr hell) klassifiziert.

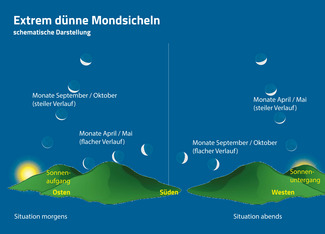

Auffälliger im Frühling und Herbst

Im Frühling (am Abendhimmel) und im Herbst (am Morgenhimmel) fällt das Phänomen deutlich intensiver aus als in den restlichen Monaten, was nachweislich mit der global höher auftretenden Wolkenmengen in den Übergangsjahreszeiten zu tun hat. Da weisse Flächen Sonnen wesentlich effizienter reflektieren, ist das Rückstrahlvermögen – Albedo genannt – in den Monaten April / Mai und sowie September / Oktober um bis zu 10 Prozent höher als restlichen Monaten. Hinzu kommt der geometrische Aspekt der steilen Ekliptik am Frühlings-Abend-, respektive am Herbst-Morgenhimmel. So ist die Mondsichel meist am dunklen Himmel zu sehen, womit der Kontrast verstärkt wird.

Das Erdlicht wurde in früheren Jahrhunderten, als wir noch keine Satellitenbilder hatten, oft als «Wetterprophet» herbeigezogen. War es ausgesprochen intensiv, so deuteten die Menschen dies als untrügliches Zeichen vieler Wolken im Westen, die bald Regenwetter bringen würden.

Wie schmal können wir die Mondsichel sehen?

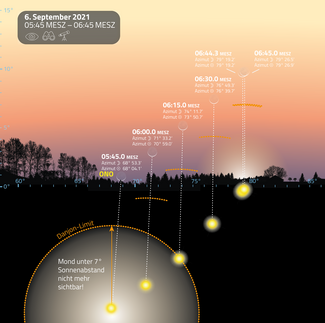

In der arabischen Kultur spielt das «Neulicht» – so wird die erste Sichtung der Mondsichel nach Neumond bezeichnet – eine wichtige Rolle. Doch wie nah am Neumond lassen sich Mondsicheln überhaupt beobachten? Auch hierzu lieferte André-Louis Danjon eine Antwort. Ist der Abstand kleiner als 7° ist es schlicht unmöglich eine Mondsichel noch wahrzunehmen, da schlicht der Kontrast fehlt; der Himmel ist viel zu stark aufgehellt. Er bezeichnete diese Grenze das Danjon-Limit. Zeitlich würde dies etwa 10 Stunden entsprechen.

In Amateur-Astrokreisen gilt die fotografische Jagd nach der schmalsten Mondsichel als inoffizieller interner Wettbewerb, denn letztlich ist das Gelingen einer Aufnahme vornehmlich von der Klarheit der Atmosphäre abhängig. Während 24 Stunden noch keine spezielle Herausforderung darstellt, darf alles, was darunter liegt, durchaus als «Challenge» angesehen werden. Der Rekord liegt angeblich um 15 Stunden herum!

Am 6. September 2021 gelang dem Autor dieses Unterfangen weniger als 21 Stunden vor Neumond! Der Mond stand nur noch 4¼° über dem Horizont und war bloss noch 0.9% beleuchtet. Speziell war; der Mond stand senkrecht über der Sonne und wurde somit genau von unten beschienen. Somit hatten wir ein «liegendes Mondschiffchen», wie wir es normalerweise nur in den Äquatorregionen erleben.

In der arabischen Kultur spielt das «Neulicht» – so wird die erste Sichtung der Mondsichel nach Neumond bezeichnet – eine wichtige Rolle. Doch wie nah am Neumond lassen sich Mondsicheln überhaupt beobachten? Auch hierzu lieferte André-Louis Danjon eine Antwort. Ist der Abstand kleiner als 7° ist es schlicht unmöglich eine Mondsichel noch wahrzunehmen, da schlicht der Kontrast fehlt; der Himmel ist viel zu stark aufgehellt. Er bezeichnete diese Grenze das Danjon-Limit. Zeitlich würde dies etwa 10 Stunden entsprechen.

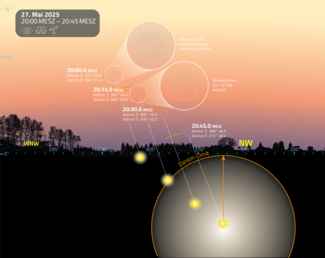

Am Abend des 27. Mai 2025 ergibt sich wieder eine vergleichbare Konstellation. Auch wenn dieses Mal der Mond nicht direkt über der Sonne steht, kann man die hauchdünne Sichel bei guter Sicht nur 10° von der Sonne entfernt und zu 0.9 % beleuchtet um 21:30 Uhr MESZ 5¾° hoch im Nordwesten entdecken, während die Sonne gut 3½° unter dem Horizont steht. Gegen 21:45 Uhr MESZ dürfte die Chance noch etwas höher sein, auch wenn der Mond jetzt nur noch 3¾ ° hoch steht.