Am 6. Oktober 1995 gaben der Schweizer Astrophysiker Michel Mayor und sein damaliger Schweizer Doktorand Didier Queloz von der Universität Genf die Entdeckung des ersten Planeten um einen anderen Stern bekannt!

Das Coverbild von Laurent Gillieron / Keystone via Associated Press zeigt Michel Mayor und Didier Queloz mit der Nature Ausgabe 1995, in der ihre Arbeit publiziert wurde.

Bei Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems wird allgemeinhin von einem Exoplaneten gesprochen.

Exoplaneten, sowie auch Planeten, sind Objekte mit einer zu geringen Masse, als das Sterntypische Kernfusion stattfinden könnte. Sie bewegen sich um Sterne, braune Zwerge (schwache Sternähnliche Objekte) und Sternüberreste.

Doch wie kann man überhaupt Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems finden?

Direkte Beobachtung

Einen Bruchteil der Exoplaneten wurden mittels direkter Beobachtung entdeckt.

Dies ist jedoch durch die grosse Leuchtkraft eines Sterns und die vergleichsweise geringe Helligkeit seines Planeten sehr schwierig und nur bei sehr grossen Planeten und grossem Abstand zu ihrem Stern bisher möglich ist. Wie auch hier in diesem Beispiel von dem System HR 8799 mit seinen vier Planeten, die weitaus grösser sind als unser grösster Planet Jupiter, aber nur sichtbar sind, wenn man den Stern in der Mitte abdeckt.

Transitmethode

Ein Grossteil der Entdeckungen sind indirekten Methoden zu verdanken - allem voran die Transitmethode.

Für diese Beobachtungen blicken wir von der Seite auf das Stern-Planeten-System, weswegen in regelmässigen Abständen der Stern je nach Eigenschaften des Exoplaneten durch Bedeckung verdunkelt wird. Diese Abnahme in Helligkeit kann vermessen werden und Informationen über den Planeten wie Grösse, Abstand, Umlaufbahn und sogar Atmosphäre und Konsistenz können gewonnen werden.

Radialgeschwindigkeit

Eine weitere Methode ist die Messung der Radialgeschwindigkeit.

An jedem ist schon einmal ein Einsatzfahrzeug mit Sirene vorbeigefahren. Kommt das Fahrzeug auf einen zu, hört sich die Sirene hoch an, entfernt es sich wird der Ton tiefer. Hierbei spricht man von dem Dopplereffekt. Diesen gibt es auch bei Licht. Wenn sich ein Stern auf uns zu bewegt, erscheint er bläulicher, bewegt er sich von uns weg, verschiebt sich sein Licht ins Rötliche.

Nun ist es so, dass Planeten sich nicht nur um die Sterne bewegen, sondern in Wahrheit bewegen sich Stern und Planet um ein gemeinsames Zentrum. Man kann sich analog dazu einen Hammerwurf in der Leichtathletik vorstellen, bei dem nicht nur der Hammer um den Werfenden schwingt, sondern auch der Werfende eine Bewegung um seinen Massenschwerpunkt vollführt. Auf den Stern angewendet, bedeutet das, dass also auch der Stern sich kreisförmig und dadurch einmal von uns weg und wieder auf uns zu bewegt. Sein Licht wird für uns messbar ins Bläuliche und Rötliche verschoben, wodurch die Existenz eines weiteren Objekts bewiesen ist. So können wir auf die Existenz eines Exoplaneten schliessen.

Gravitationslinsen

Die dritthäufigste Methode um Exoplaneten zu finden nutzt ihren Gravitationseffekt. Durch ihre Masse verzerren Exoplaneten das Licht von Sternen, die weit entfernt hinter ihnen liegen. Man kann sich das Sternsystem mit dem Exoplaneten wie eine Glaslinse vorstellen, die Licht von Sternen dahinter verzerrt. Diese Verzerrung wird dann durch Teleskope vermessen, um Rückschlüsse auf Exoplaneten zu ziehen.

Es gibt noch mehr Methoden, doch über 96% der Exoplaneten wurden mittels dieser vier Methoden entdeckt!

So auch der Exoplanet 51 Pegasi b, der vor genau 30 Jahren von Mayor und Queloz entdeckt wurde!

Die Jugendgruppe der Astronomischen Gesellschaft Luzern benannte ihn 2015 offiziell in Dimidium um und auch der Stern, um den sich Dimidium bewegt, trägt inzwischen den Namen Helvetios! Das System befindet sich im Sternbild Pegasus, ist aber eigentlich genau genommen nicht der erste, entdeckte Planet ausserhalb unseres Sonnensystems. Drei Jahre zuvor 1992 wurden bereits zwei Planeten um einen Sternüberrest, einem Pulsar gefunden. Die Erklärung, was diese Objekte jedoch genau sind, ist aber einen ganz eigenen Blog-Eintrag wert.

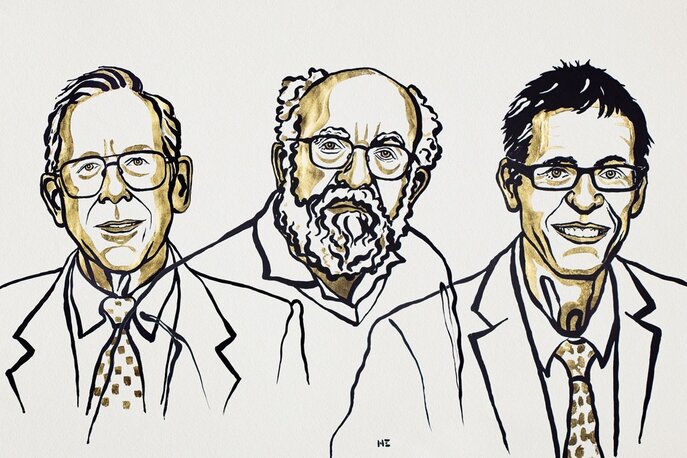

Für die Entdeckung des ersten, um einen Stern kreisenden Exoplaneten erhielten Michel Mayor und Didier Queloz gemeinsam mit James Peebles 2019 den Nobelpreis in Physik! (Bild Copyright © Nobel Media 2019. Illustration: Niklas Elmehed.) Im Mai 2025 durften wir Nobelpreisträger und inzwischen Gründer und Direktor des Center for Origin and Prevalence of Live an der ETH Zürich Didier Queloz im Planetarium begrüssen - mehr über dieses Event findet man hier!

Autorin

Dorothea Holzschuh

Teamleiterin Planetarium