«Alle guten Dinge sind drei» und meint damit, dass etwas erst im dritten Anlauf klappt. Auf dieses Jahr bezogen mag dies etwas zutreffen, denn nicht so manches Himmelsereignis konnte bei gutem Wetter beobachtet werden, denken wir nur an die verregnete Sonnenfinsternis Ende März zurück. Im September bietet uns nun der Mond gleich in drei Akten ein spannendes Schauspiel: Im ersten Akt eine «totale Mondfinsternis», im zweiten Akt «eine schöne Plejadenbedeckung» und im dritten Akt «eine Bedeckung des Planeten Venus».

Erster Akt: TOTALE MONDFINSTERNIS

Die letzte prächtige totale Mondfinsternis, welche von der Schweiz aus beobachtet werden konnte, liegt schon eine ganze Weile zurück. Sie fand am 21. Januar 2019 statt, konnte aber wegen des wolkigen Wetters nur südlich der Alpen gesehen werden. Davor stieg am Abend des 27. Juli 2018 der total verdunkelte Mond in den Abendhimmel, so wie es am kommenden 7. September wieder der Fall sein wird.

Die Erde steht dem Mond vor der Sonne

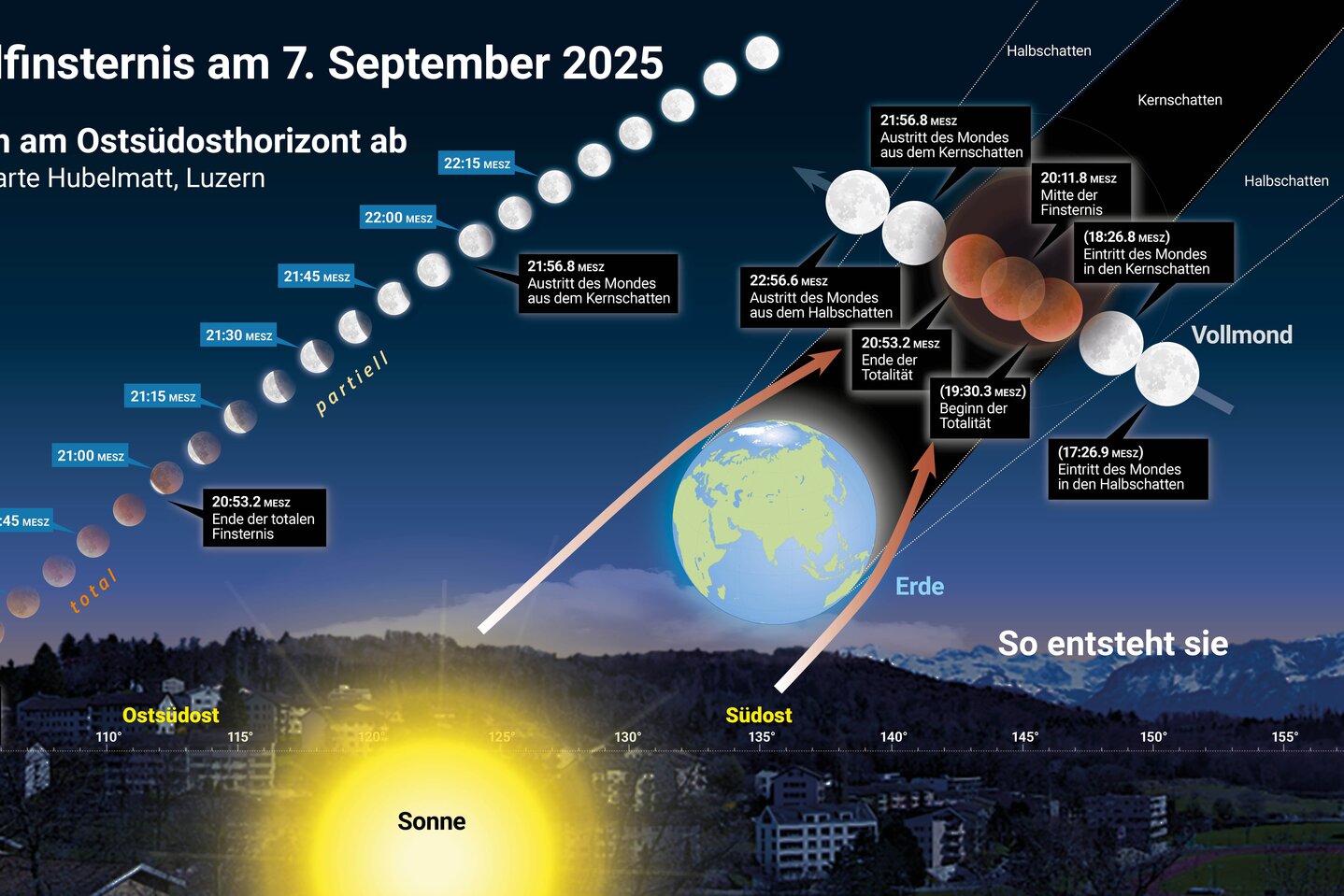

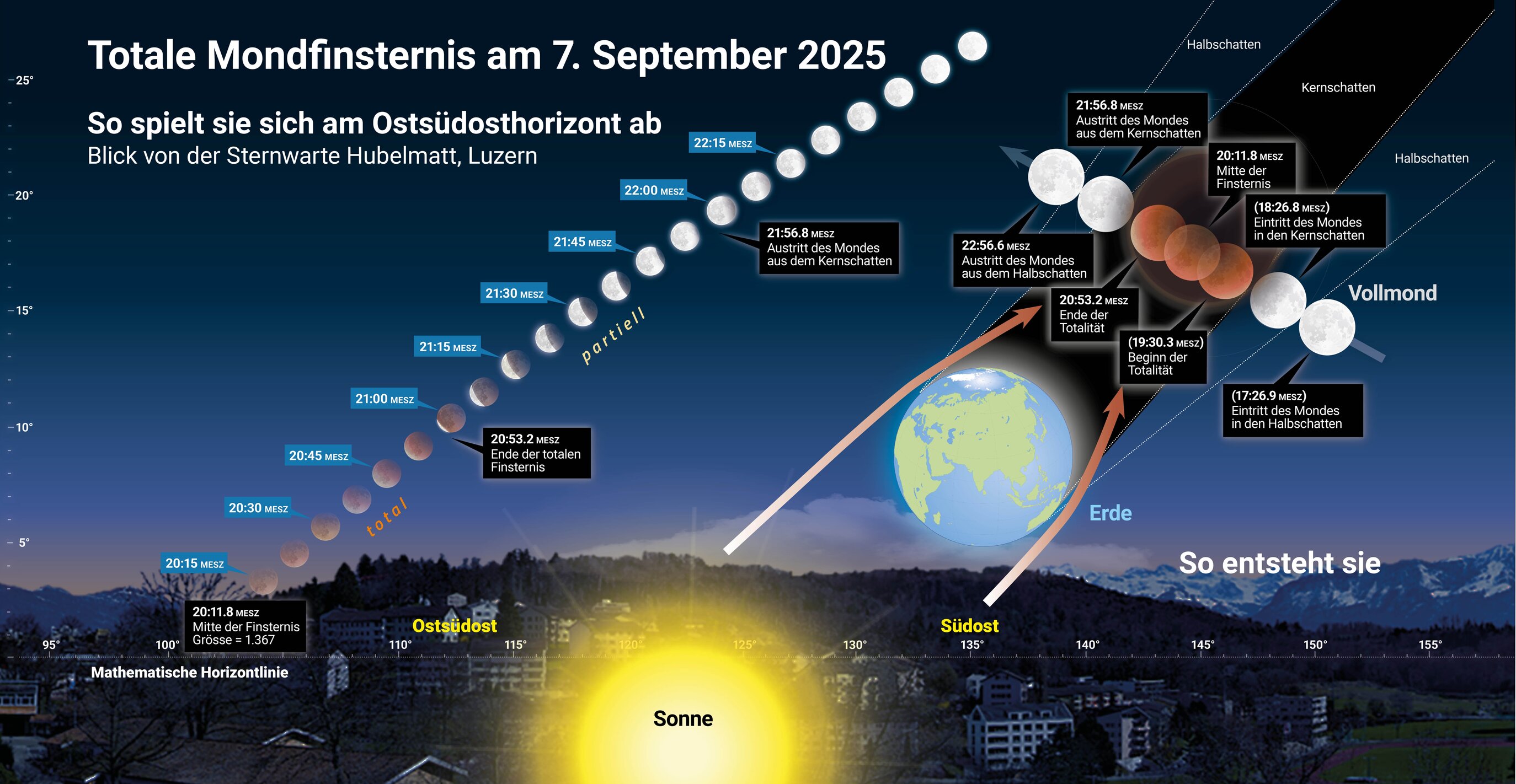

Mondfinsternisse treten wie auch Sonnenfinsternisse paarweise rund alle sechs Monate auf. Allerdings sind sie nicht immer total und oft von Europa aus nicht zu sehen. Wenn Sonne, Erde und Mond wie am kommenden 7. September auf eine Linie zu stehen kommen, trifft der Schatten der Erde den Vollmond und verfinstert diesen. Normalerweise wandert der Vollmond allerdings über oder unter dem Erdschatten durch, weil die Mondbahn um gut 5° gegenüber der Erdumlaufbahnebene geneigt ist. Dann erleben wir einen ganz «normalen» Vollmond ohne Finsternis. Diesmal aber kreuzt der Vollmond die Erdbahnebene nur wenige Stunden nach dem Vollmondtermin, womit ihm die Erde vor der Sonne steht. Er durchwandert für ein paar Stunden den südlichen Bereich des Erdschattens.

Licht aus auf dem Erdtrabanten

Wenn es am ersten Sonntag im September zu dämmern beginnt, strahlt im Ostsüdosten kurz vor 20 Uhr für einmal keine helle Vollmondscheibe am Himmel, sondern eine fahle, kupferbraune Kugel. Selbstverständlich handelt es sich um den vollen Mond, aber diesmal ist er komplett in den Erdschatten getaucht. Nur noch ein kleiner Restanteil Sonnenlicht vermag den Trabanten schwach rötlichbraun erscheinen, weniger stark gestreutes Licht, das durch die tiefen Schichten der Erdatmosphäre in den dunklen Kernschatten abgelenkt wird und die Mondoberfläche in 368'744 km in den Farben der irdischen Morgen- und Abenddämmerung schimmern lässt; rund 10’000-mal schwächer als bei vollem Mondschein. Je dunkler der Himmel wird, desto schöner wird die charakteristische Färbung erkennbar. Da der Mond tief durch den südlichen Kernschatten wandert, dürfte er zur Finsternismitte um 20:13 Uhr MESZ recht dunkel erscheinen.

Schlussphase in ganzer Länge zu sehen

Um 20:53 Uhr MESZ endet die totale Phase. Jetzt erstrahlt der südöstliche Mondrand erstmals an diesem Abend im direkten Sonnenlicht, welches, vom Mond aus betrachtet, langsam hinter der Erde hervorbricht und dem Nachtgestirn allmählich wieder sein gewohntes Antlitz zurückgibt. Der Kernschatten zieht sich in einer guten Stunde nach oben rechts zurück. Dabei wird auch schön zu beobachten sein, wie die Sterne mit dem zunehmenden Mondschein verblassen und sich in der Umgebung die Schatten immer deutlicher abzeichnen.

Der Zeitplan für die Mondfinsternis (Höhenangaben gelten für Zürich)

| (17:26.9 MESZ) | –24° 36′ | Eintritt des Mondes in den Halbschatten bei Pw. = 51.5° / Der Vollmond befindet sich in Zürich noch weit unter dem Horizont |

| (18:26.8 MESZ) | –14° 51′ | Eintritt des Mondes in den Kernschatten bei Pw. = 45.9° (1. partielle Phase) / Der Vollmond befindet sich in Zürich noch weit unter dem Horizont |

| (19:30.3 MESZ) | –7° 03′ | Beginn der Totalität / Auch der Beginn der totalen Phase spielt sich noch knapp unter dem Horizont ab |

| 19:51.1 | 0° | Totale Phase bei Mondaufgang: Verfinsterung 125.5 / Der Vollmond geht am mathematischen Horizont auf. Es dauert noch eine ganze Weile, bis er sich ein Stück von der Horizontlinie gelöst hat. |

| 20:08.9 | 2° 22′ | Vollmond (Sternbild Wassermann) / Durchmesser: 32′ 19″ |

| 20:11.8 | 2° 49′ | Mitte der Finsternis, Grösse: 1.368 |

| 20:15.0 | 3° 19′ | Erstmalige Sichtung: Wer einen flachen Ostsüdosthorizont hat, dürfte jetzt erstmals die matte kupferbraune Mondscheibe erkennen. |

| 20:30.0 | 5° 40′ | Der Himmel ist jetzt dunkel genug, sodass man die totale Phase wunderbar sehen kann. |

| 20:53.2 | 9° 20′ | Ende der totalen Phase (Beginn der 2. partiellen Phase) |

| 21:56.8 | 18° 52′ | Austritt des Mondes aus dem Kernschatten bei Pw. = 257.2° |

| 22:15.0 | 21° 24′ | Halbschatten wird letztmals erkennbar sein |

| 22:56.6 | 26° 43′ | Austritt des Mondes aus dem Halbschatten bei Pw. = 251.7° (nicht wahrnehmbar, daher unbeobachtbar) |

Mondfinsternisse verraten uns den Zustand der Erdatmosphäre

Wie dunkel oder hell eine totale Mondfinsternis ausfällt, hängt zu einem wesentlichen Teil mit der Transparenz der Erdatmosphäre zusammen. Nach grossen Vulkanausbrüchen gab es schon ausgesprochen dunkle und farblose Finsternisse, so etwa im Dezember 1982 nach dem Ausbruch des El Chichón oder 1992 durch die gewaltige Aschewolke des Pinatubo, welche sich rund um den Erdglobus ausbreitete.

Diese Schwebeteilchen und Aerosole sorgen für eine zusätzliche Abschwächung des langwelligen Restlichts, welches die tiefen Schichten der Atmosphäre passiert. Aber auch gigantische Rauchwolken durch Wald- und Buschbrände, wie wir sie im vergangenen Juni von Kanada bis nach Europa erleben konnten, lassen eine Mondfinsternis dunkler erscheinen als üblich. Daneben sind auch geometrische Faktoren für den Helligkeitsverlauf entscheidend. Je zentraler der Vollmond den Erdschatten durchquert, desto weniger Restlicht empfängt er. Steht er ausserdem in Erdnähe, wird der Schattenkegel aufgrund des Einfallswinkels der Reststrahlung weniger gleichmässig ausgeleuchtet. Die bevorstehende Mondfinsternis dürfte eher in die Kategorie der dunkleren Finsternisse eingeordnet werden. Nach der fünfstufigen Skala des französischen Astronoms André Danjon, die von 0 (sehr dunkel) bis 4 (sehr hell) geht, erwartet uns eine ähnlich dunkle Mondfinsternis der Stufe 2 (tiefrot) wie seinerzeit im September 2015. Mit ihrer Grösse von 1.367 (136.7 %) verfehlt der nördliche Mondrand das Schattenzentrum nur knapp. Ausserdem durchläuft der Mond bloss drei Tage nach der Mondfinsternis den erdnächsten Punkt seiner Bahn.

Freie Sicht nach Ostsüdosten

Wer die totale Mondfinsternis am Sonntagabend möglichst ab Mondaufgang erleben will, sollte eine Anhöhe mit freier Sicht nach Ostsüdosten aufsuchen. Versperrt ein höherer Hügel oder Berg in dieser Richtung den Blick, wird man die totale Verdunkelung womöglich erst viel später erleben, womöglich auch nur noch die Endphase der Finsternis. An dieser Stelle sei erwähnt, dass bei guter Witterung zahlreiche Sternwarten in der ganzen Schweiz für das Publikum geöffnet haben werden.

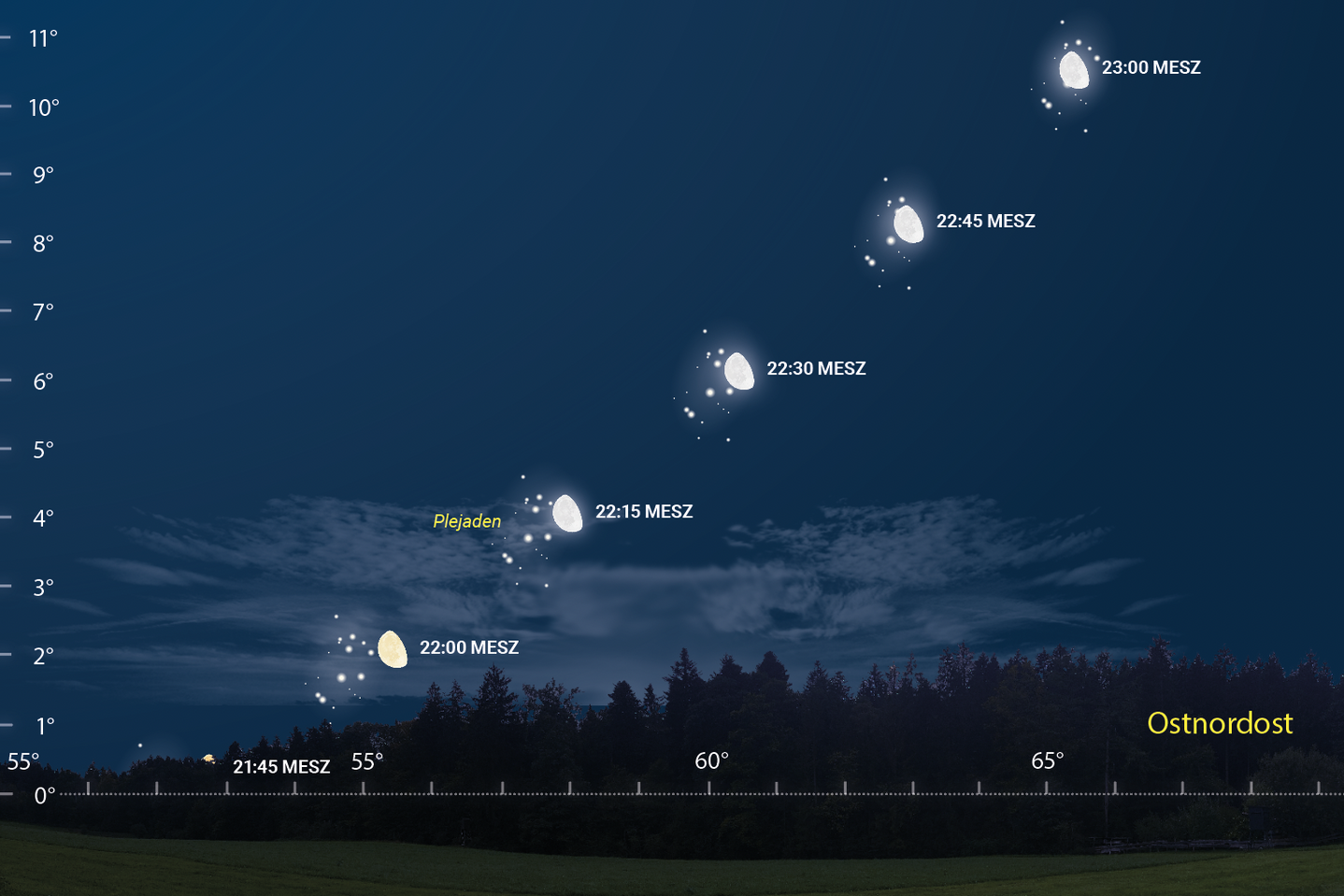

Zweiter Akt: PLEJADENBEDECKUNG

Die dritte von Europa aus sichtbare Plejadenbedeckung durch den Mond ereignet sich kurz nach Mondaufgang am späten Abend des 12. Septembers. Bis um 23:00 Uhr MESZ hat sich der abnehmende Dreiviertelmond im «Mini-Wagen» niedergelassen. Die Mondbahn verläuft bei diesem Ereignis zentral vor dem Sterngrüppchen. Schade nur, dass der Mond die Plejadensterne diesmal komplett überstrahlt. Für die Beobachtung ist deshalb ein Fernglas oder Teleskop notwendig; von blossem Auge wird man das «Siebengestirn» kaum sehen können.

Eine Sternbedeckung nach der anderen

Kurz nach 22:00 Uhr MESZ kommt es zu einem wahren Sternbedeckungsreigen. Während am Ostrand die Sterne hinter dem hellen Mondrand verschwinden, tauchen sie nach maximal einer Stunde wieder am gegenüberliegenden dunklen Rand auf. In der Tabelle unten haben wir die genauen Bedeckungszeiten aufgelistet.

Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, warum im Herbst und Winter eine Plejadenbedeckung stets durch einen «gross beleuchteten» Mond und nie durch eine Mondsichel stattfindet. Dies hängt von der Sonnenposition in der Ekliptik ab. Die Plejaden stehen bei 83°ekliptikaler Länge. Mitte Dezember erreicht die Sonne 263° (63° + 180°) ekliptikaler Länge und steht den Plejaden exakt gegenüber im Schlangenträger. Somit ist erklärbar, warum die vierte und letzte bei uns zu beobachtende Plejadenbedeckung am Morgen des 4. Dezembers dann kurz vor Vollmond stattfinden wird. Der Mond befindet sich wie die Plejaden vis-à-vis der Sonne.

Der Sternbedeckungszeitplan (Zeiten gelten für Zürich)

| Zeit | Ereignis |

| 22:07.0 MESZ | Bedeckung von Electra, 17 Tau, SAO 76131 (+3.7mag), Pw. = 56.8° |

| 22:36.7 MESZ | Bedeckung von Merope, 23 Tau, SAO 76172 (+4.1mag), Pw. = 117.3° |

| 22:44.4 MESZ | Bedeckung von Maia, 20 Tau, SAO 76155 (+4.1mag), Pw. = 9.9° |

| 22:45.5 MESZ | Austritt von Celaeno, 16 Tau, SAO 76126 (+4.1mag), Pw. = 313.2° |

| 22:54.1 MESZ | Austritt von Electra, 17 Tau, SAO 76131 (+3.7mag), Pw. = 265.4° |

| 22:59.7 MESZ | Bedeckung von Alcyone, η Tau, SAO 761 (+2.9mag), Pw. = 101.0° |

| 23:08.9 MESZ | Austritt von Maia, 20 Tau, SAO 76155 (+4.1mag), Pw. = 310.9° |

| 23:10.7 MESZ | Austritt von Merope, 23 Tau, SAO 76172 (+4.1mag), Pw. = 204.1° |

| 23:43.4 MESZ | Austritt von Alcyone, η Tau, SAO 76199 (+2.9mag), Pw. = 101.0° |

| 23:45.5 MESZ | Bedeckung von Pleione, 28 Tau, SAO 76229 (+5.0mag), Pw. = 133.7° |

| 00:08.4 MESZ | Austritt von Pleione, 28 Tau, SAO 76229 (+5.0mag), Pw. = 184.9° |

Dritter Akt: MONDSICHEL BEDECKT VENUS

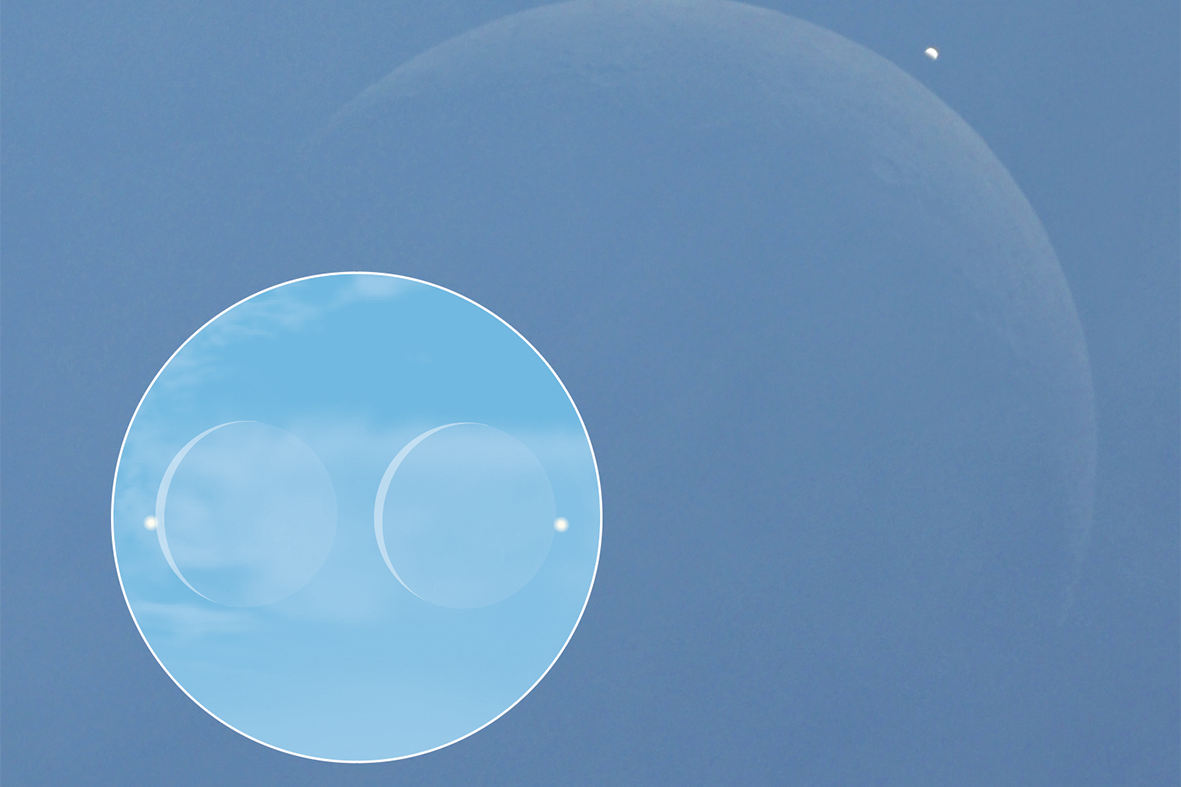

Planetenbedeckungen durch den Mond ereignen sich nur alle paar Jahre und noch seltener zu einer für uns günstigen Tageszeit. Finden die Ereignisse am Taghimmel statt, sind sie nur teleskopisch zu beobachten. Dies ist am 19. September nicht anders.

Doch da es sich um die helle Venus handelt, können wir die Bedeckung trotz Tageshelligkeit recht gut verfolgen, sofern wir einen perfekt klaren Himmel haben. Die zu 5.5 % beleuchtete Mondsichel befindet sich um 14:00 Uhr MESZ etwas mehr als 27° nordwestlich der Sonne.

Da man sich oft schwertut, am Taghimmel Objekte zu erkennen, lohnt es sich, die Sonne mit der Hand abzudecken. Dann sollte es leichter gelingen, den Mond auf etwa gleicher Höhe rechts des Tagesgestirns zu entdecken.

Eine halbe Minute, dann ist Venus verschwunden

In Zürich erfasst der helle Mondrand das 11.48" grosse und zu Dreivierteln beleuchtete Planetenscheibchen um 14:11:27 Uhr MESZ. Der ganze Bedeckungsvorgang dauert genau 30 Sekunden. Um 15:27:32 Uhr MESZ beginnt Venus wieder – diesmal am dunklen Mondrand – hervorzutreten. Diesmal dauert es 27 Sekunden, bis wir Venus wieder ganz sehen können. Im runden Ausschnitt unten ist die Situation kurz vor und nach der Bedeckung dargestellt. Die Mondsichel ist in Bezug auf den Horizont lagerichtig gezeichnet.

Wer das diesjährige Ereignis verpasst, kommt im nächsten Jahr, am 14. September, kurz nach Mondaufgang nochmals in den Genuss einer Venusbedeckung, dann durch die zunehmende Mondsichel in etwas grösserer Sonnenentfernung.

Der Bedeckungszeitplan (Zeiten gelten für Zürich)

| Zeit | Ereignis |

| 14:11.7 MESZ | Mond berührt Venus (–3.94mag) bei Pw. = 127.5° |

| 14:12.2 MESZ | Venus (–3.94mag) ist ganz verschwunden bei Pw. = 127.4° |

| 15:27.8 MESZ | Venus (–3.94mag) erscheint wieder bei Pw. = 306.1° |

| 15:28.3 MESZ | Venus (–3.94mag) wieder ganz sichtbar bei Pw. = 306.0° |